Der SUV als gelebte Männlichkeit

Dieser Paradigmenwechsel rührt nicht zuletzt aus der Erkenntnis rechter Parteien, dass ihre Polemik gegen die „Eliten“ auch ganz ohne Leugnung des Klimawandels greift. Und weil Klimapolitik etwas mit hegemonialer Männlichkeit zu tun hat.

Müde vom Klima. Obwohl es einen anhaltenden Konsens über die Relevanz und Notwendigkeit von Klimapolitik gibt, lässt sich ein „Greenlash-Effekt“ beobachten. Gemeint damit ist eine zusehends negative Einstellung zu wirkungsvoller Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik. Diese „climate fatigue“, also Klimamüdigkeit, rührt unter anderem aus dem größer werdenden Zweifel an der sozialen Gerechtigkeit von klimapolitischen Maßnahmen und weil eine gewisse Lebensweise als bedroht erscheint. Dass in diesen realen Befürchtungen enormes politisches Verdruss-Potenzial steckt, zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit.

Im Herbst 2018 erleuchten Frankreichs Straßen in grellen Neonfarben. Über 250.000 Menschen gehen auf die Straßen, um gegen die Regierung zu protestieren. Zum Symbol der landesweiten Proteste werden gelbe Neonwesten. Grund für die angeheizte Stimmung war ein umfangreiches CO₂-Steuerpaket Macrons, das Benzin- und Dieselpreise verteuerte, ohne gleichermaßen auf die soziale Verträglichkeit der Preiserhöhung zu achten. Die Proteste waren also vorprogrammiert. Denn wie bei allen Verbrauchssteuern, sind einkommensschwächere Haushalte prozentual stärker betroffen als einkommensstarke, weshalb derartige Steuern ohne Rückverteilung nur die Vermögensdisparität begünstigen. Das Gesetzespaket empfanden viele als Einschnitt in ihren Lebensstil, weshalb Macron in Folge der Proteste zurückrudern musste.

Jene Skepsis spiegelt sich auch in einer Eurobarometer Studie aus dem Jahr 2022 wider: Etwa bezweifeln 46% der Befragten, dass nachhaltige Energie für alle leistbar sein wird. Die Frage nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist für viele Menschen eine ökonomische, weshalb man vielerorts weitreichenden Maßnahmen eher mit Zurückhaltung begegnet. Negiert man diese Tatsache, spielt man Rechtspopulist_innen in die Karten.

Verdruss über klimapolitische Maßnahmen ist aber auch deshalb zu beobachten, weil rechtspopulistische Politik es bestens versteht, politisches Kleingeld aus den gesellschaftlichen Dynamiken zu schlagen - in Frankreich und anderswo. Der zu beobachtende „Greenlash“-Effekt lässt sich zudem auch nicht nur durch seine wirtschaftlichen Zusammenhänge erklären.

Der kleine Mann und das Klima. Zu der berechtigten Skepsis gegenüber der sozialen Verträglichkeit von CO₂-Steuern, wie in Frankreich, gesellt sich nämlich ein identitätspolitisches Sentiment der Empörung. Eine Gemengelage, die der Rechtspopulismus längst in seine Strategie integriert hat. Als bedroht erscheint hier nicht nur die ökonomische Grundlage, sondern gleich eine ganze Lebensweise und Haltung. Eine explizit patriarchale Lebensweise, die stark mit dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen verbunden ist.

Die Argumentationsformel dabei ist bestens bekannt: Klimapolitische Maßnahmen werden als oktroyierte Verbotspolitik der „Eliten“ imaginiert, die sich an der Lebensweise von Otto Normalverbraucher stößt. Typisch hierbei - ideologische Vereinnahmung wird immer woanders, nie jedoch bei sich selbst verortet. Gleichermaßen stilisieren sich Herbert Kickl und Co als vermeintliche Verteidiger_innen des kleinen Mannes, dessen Freiheiten es zu beschützen gilt. Es ist hier aber nicht nur der sprichwörtliche „Kleine Mann“, den rechte Politiker_innen auch in klimapolitischen Anliegen für sich beanspruchen. Denn in westlichen Männlichkeitsvorstellungen nimmt fossile Energie einen prominenten Stellenwert ein. Dicke Karren mit hohem Spritverbrauch markieren eben immer noch eine weit verbreitete Vorstellung von Maskulinität.

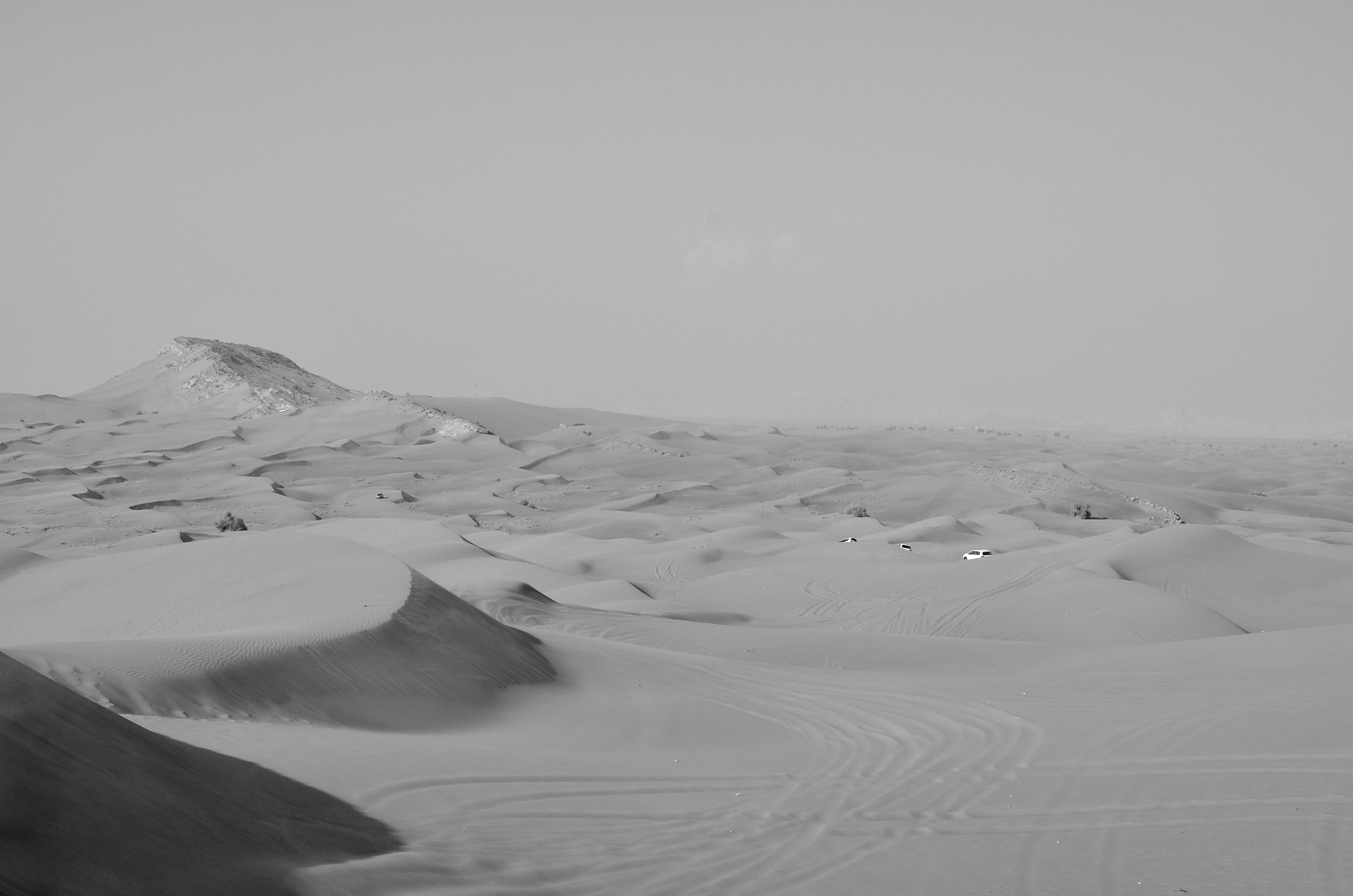

„Petro-Masculinity“: Der SUV als gelebte Männlichkeit. Die Politologin Cara Daggett spricht etwa von sogenannter „Petro-Maskulinität“, um die spezifische Korrelation von hegemonialer Männlichkeit und fossiler Energie (also Petrol/Petro) zu beschreiben. Der Verbrauch von fossiler Energie, konkret etwa in der Form von Verbrennungsmotoren in großen SUVs, sei demnach essenzieller Bestandteil in der Performanz und Auslebung von westlich geprägten Männlichkeitsvorstellungen, so Dagget.

Um den identitätspolitischen Impetus von fossiler Energie zu verstehen, hilft auch ein Blick in die Vergangenheit. Den Befund, dass die westliche Wohlstandskultur nicht ohne entsprechenden fossilen Energieverbrauch zu denken ist, wusste nämlich schon die postkoloniale Theorie. Dipesh Chakrabarty (2009) etwa beschrieb die Errungenschaften der westlichen Moderne als „energy-intensive“, also in starker Abhängigkeit zu fossilem Brennstoff: Der westliche Wohlstand fußt gewissermaßen auf einem unerschöpflichen Verbrauch von fossilen Brennstoffen.

Insbesondere im 20. Jahrhundert war fossile Wirtschaftspolitik eine Garantie für hohe Beschäftigungsquoten und gesellschaftliche Prosperität. Wohlstand, der nicht ohne seine immanent patriarchale Ausrichtung zu denken ist, wie auch die Politologin Dagget weiß. Richtete sich die Wirtschaft doch vor allem an eine Gesellschaftsordnung, in der hegemoniale Männlichkeit eng mit dem intensiven Verbrauch von fossilen Brennstoffen verbunden war. Für den männlich geprägten Wohlstand der westlichen Industrienationen wurde fossile Energie also zum sine qua non.

„Petro-Maskulinität“ ist insbesondere deshalb ein interessanter Erklärungsansatz für den massiven Backlash, den Klimapolitik erfährt, weil fossiler Energie in der Auslebung und Performanz von patriarchaler Männlichkeit eine so große Rolle zukommt. Diese ideelle Dimension von fossiler Energie dient buchstäblich als zündender Treibstoff für rechte Identitätspolitik, denn fossiler Brennstoff nimmt einen immensen kulturellen und ideellen Stellenwert ein, wie die Politologin Cara Dagget es ausdrückt.

Fossile Energie fungiert gewissermaßen als Chiffre für den breiten Wohlstand der westlichen Industrienationen, für patriarchale Selbstverwirklichung und klare gesellschaftliche Verhältnisse. Zustände also, die in einer spätkapitalistischen Moderne zusehends Brüchigkeit erfahren und im Selbstverständnis rechtspopulistischer Parteien von einer linken Ideologie als bedroht imaginiert werden.

Der Philosoph Zygmunt Baumann gebrauchte einst das Kunstwort „Retrotopie“, um das Herbeisehnen einer vermeintlich besseren Vergangenheit zu beschreiben, die in modernen Gesellschaften den utopischen Weitblick hin zu einer besseren Zukunft verdrängt habe. Petro-Maskulinität ist nichts anderes als ein solcher nostalgischer Reflex Baumannscher Art, ein Zurückwünschen einer unwiederbringlich vergangenen Zeit. Eine Zeit, in der ein großspuriger SUV noch ein Symbol des männlichen Wohlstands war und nicht der Klimaignoranz. Rechtspopulistische Politik versteht es, diese Sehnsucht bestens zu instrumentalisieren. Paradebeispiel für diese „Petrol-Nostalgie“ ist Donald Trump, der in seiner Amtszeit just aus dem Pariser Klimaabkommen austrat und damit signalisierte, dass seine Wählerschaft auch in Zukunft keine Sorge zu hegen braucht, auf schwere Pick-Up Trucks zu verzichten.

Klimapolitik mit Rechtsdrall. Nachhaltiger Klimapolitik wird somit ein identitätspolitischer Spin von rechts verpasst und gegen eine angeblich elitäre und vermeintlich links-ideologische Vereinnahmung behauptet. Nicht zuletzt deshalb treffen polemische Sager gegen die Eindämmung fossiler Energien in der männlichen Kernwählerschaft rechtspopulistischer Parteien auf so hohe Resonanz. Nicht nur in den USA, sondern auch in Österreich.

So überrascht es kaum, dass einst die leidige Debatte rund um das von der FPÖ geforderte Tempolimit 140 auf Österreichs Autobahnen so großen Widerhall erfuhr. Dass mittlerweile auch das konservative Politspektrum die Klaviatur des populistischen Argumentariums bestens zu bespielen weiß, zeigt auch ein Blick in die österreichische Innenpolitik. Vergangenes Frühjahr verkündete der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem Brustton der Überzeugung, dass Österreich „das Autoland schlechthin“ (Wie Karl Nehammer die ÖVP Zurück in die Zukunft Führt, 2023) sei. Kurz darauf kündigte Nehammer beim selbst veranstalteten Autogipfel sogar das bereits auf EU-Ebene beschlossene Ende des Verbrennungsmotors an. Eine rhetorische Umarmung an all jene, die durch wirksame Nachhaltigkeitspolitik und die Eindämmung von fossiler Energie ihre Identität gefährdet sehen.

Der frontale Klimaskeptizismus rechtspopulistischer Akteur_innen scheint etwas altbacken geworden zu sein und als Argumentationsstrategie überholt. Das dreiste Leugnen von anthropogener Einflussnahme auf das Klima hat als Strategie einschlägiger Parteien unter anderem auch deshalb ausgedient, weil rechtspopulistische Politakteur_innen erkannt haben, dass sie Klimapolitik bestens für ihre eigenen identitätspolitischen Interessen gebrauchen können - und das auch ganz ohne Klimaleugnung.

Stefan Meindl studiert Zeitgeschichte und Medien an der Universität Wien.

Foto © Lukas Pürmayr

Quellenbox:

Chakrabarty, D. (2009). The Climate of History: Four Theses. Critical Inquiry, 35(2), 197–222. https://doi.org/10.1086/596640

Daggett, C. (2018). Petro-masculinity: Fossil Fuels and Authoritarian Desire. Millennium, 47(1), 25–44. https://doi.org/10.1177/0305829818775817

Fairness perceptions of the green transition. (2022, Oktober). European Union. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672

Wie Karl Nehammer die ÖVP zurück in die Zukunft führt. (2023, 10. März). DER STANDARD. http://xn--h-0ga.at/SUV1