Für gemeinnützige Zwecke auf der Straße Spenden zu sammeln ist ein typischer Studi-Job. Doch ausbeuterische Arbeitsbedingungen und unmoralische Sammelmethoden rücken NGOs in eine fragwürdige Ecke.

„Hallo! Hallo! Ja, genau du! Du hast doch sicher eine Minute für den Tierschutz, oder?!“

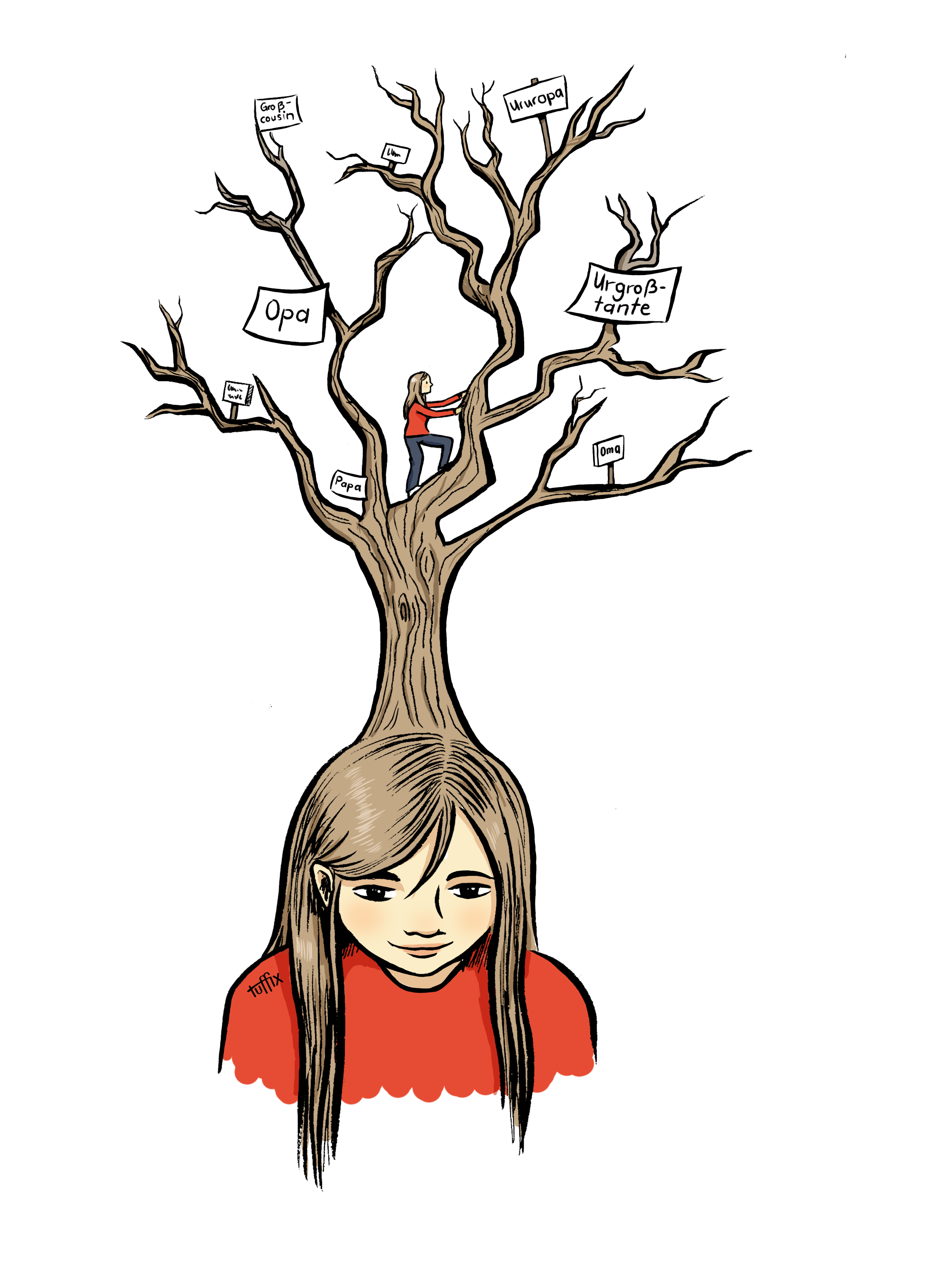

Wer sich zu Semesterbeginn in Uninähe oder auf belebten Plätzen und Einkaufsstraßen aufhält, dem ist diese Art von Werbung nicht fremd. Keiler*innen, die an öffentlichen Plätzen Spenden, Unterschriften oder Mitgliedschaften für eine NGO sammeln, sind fixer Bestandteil des Stadtbildes geworden. Im Sommer und Herbst hat aber nicht nur das Werben Hochsaison, auch die Stellenanzeigen im Bereich des sogenannten Face-to-Face-Fundraisings sind insbesondere zu Studienbeginn nicht zu übersehen. Für viele Studierende ist Promotor*in (auch Fundraiser*in oder Keiler*in genannt) der perfekte Nebenjob: flexibel, an der frischen Luft und obendrein noch für den guten Zweck. Was die meisten jedoch nicht wissen: Promotor*innen sind in der Regel gar nicht bei der jeweiligen NGO, sondern bei einer Agentur angestellt. Das bringt viele Nachteile mit sich und macht den Studi-Job prekärer und problematischer als zunächst gedacht.

Wer im Bereich Promotion arbeitet, lebt nämlich von der Provision und nicht von einem fixem Gehalt. Zwar erhalten Promotor*innen ein Fixum, dieses ist aber so niedrig, dass sie von der Provision abhängig sind: Laut Angaben von NGOs und (Ex-)Promotor*innen liegt das Fixum zwischen 3,50 Euro bis 6,25 Euro pro Stunde. Die Höhe der Provision ist wiederum abhängig von der Höhe der Spende und vom Zeitraum, über den Spender*innen Geld locker machen. Manchmal wirken sich auch Parameter wie das Alter und die Einkommenssituation der Spender*innen auf die Provision der Promotor*innen aus. Ein solches Bezahlungsmodell übt Druck auf die Promotor*innen aus. Sie lernen in teils mehrtägigen Schulungen, wie sie möglichst schnell und effektiv an qualitativ hochwertige Spender*innen herankommen. Ein Blick auf die Webseiten von Promotion-Agenturen wie Face2Face Fundraising, DialogDirect oder Direct Mind zeigt: Ausnahmslos jede bekannte NGO arbeitet oder arbeitete für die Spendenbeschaffung mit Agenturen zusammen: Greenpeace, Global 2000, Vier Pfoten, Ärzte ohne Grenzen, Rote Nasen, Volkshilfe, SOS- Kinderdorf, Caritas und viele, viele mehr. Aber auch zahlreiche kleinere und nur lokal aktive Organisationen finden sich in den Klient*innenlisten.

Der Großteil der Agenturen stellt Promotor*innen geringfügig über einen freien Dienstvertrag an. Freie Dienstverträge werden zurecht wegen ihrer Unsicherheiten kritisiert. Das Arbeitsrecht und seine Schutzbestimmungen gelten hier nicht. Freie Dienstnehmer*innen haben keinen Anspruch auf Urlaub und Krankengeld und es gibt keine Regelungen für Mindestlöhne. Die Verträge enthalten außerdem oft Verschwiegenheitsklauseln, die es (Ex-) Promotor*innen verunmöglichen, über ihre frühere Arbeit zu sprechen. Daher haben wir die Namen unserer Interviewpartner*innen teilweise geändert.

Nicht abwimmeln lassen! Die 25-jährige Nina O. (Name der Redaktion bekannt) ist zur Zeit freiberufliche Mediendesignerin in Graz. Im Jahr 2010 fing sie an, für Greenpeace als Keilerin zu arbeiten. „Ich wollte damals vor allem einfach meine Miete bezahlen. Außerdem hatte es für mich einen Beigeschmack davon, etwas Gutes zu tun.“ Das „Vorstellungsgespräch“ gestaltete sich als Wettkampf zwischen 50 Leuten: „Wir bekamen Klemmbretter und wurden zu unterschiedlichen Plätzen in Graz geschickt, wo wir drei Stunden Zeit hatten, so viele Unterschriften wie möglich für ein Projekt von Greenpeace zu sammeln. Wir waren auf uns allein gestellt und mussten gegeneinander arbeiten.“ Danach große Enttäuschung, Ärger und Schimpfen: Wie konnten die Bewerber*innen in drei Stunden nur so wenige Unterschriften sammeln? Trotz der harschen Kritik wurde Nina aber eingestellt. Beim nächsten Treffen fand eine Schulung statt. Geübt wurde, das Produkt – also den Spendenvertrag – zu verkaufen. Nina erzählt, dass den zukünftigen Keiler*innen eingetrichtert wurde, „dranzubleiben“, sich nicht „abwimmeln zu lassen“ und die Leute „nicht in Ruhe zu lassen“. Zu den Verkaufstechniken zählte auch, Passant*innen ein schlechtes Gewissen zu bereiten und diese aufgrund von Äußerlichkeiten zu kritisieren. Nina dazu: „Uns wurde immer wieder angeschafft, bei rauchenden oder dicken Menschen zu sagen, dass sie lieber weniger essen oder rauchen und stattdessen der Umwelt helfen sollten. Ich habe diese Strategie nicht angewandt, ich fand es ekelhaft und falsch so etwas zu sagen.“

Der Villacher Geschichte-Student Gregor Z. (Name der Redaktion bekannt) hat nur dreieinhalb Tage als Keiler für Global 2000 ausgehalten: „Es war irrsinnig anstrengend, ständig fröhlich und enthusiastisch zu tun.“ Gregor versuchte, den Job als Verkaufstraining und kleine Schauspielausbildung zu sehen. Außerdem gab es Verlockungen: „Es wurde unterschwellig kommuniziert, dass es für besonders gute Keiler*innen Belohnungsfahrten nach Ägypten oder Tunesien gibt. In den Unterlagen gab es Fotos von in Swimmingpools cocktailtrinkenden Menschen.“ Desillusioniert kündigte Gregor, als er beobachtete, wie ein besonders erfolgreicher Kollege zu den vielen Spenden pro Tag kam: „Er suchte sich gezielt sehr alte Menschen aus und solche, die vielleicht inhaltlich nicht mehr ganz mitkamen und erzählte ihnen, sie würden damit ihren Enkeln helfen, ihrer Familie Geld geben.“

Solche fragwürdige Strategien gibt es im Bereich Promotion leider zuhauf. In sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter kommen Beschwerden auf. Manche berichten davon, dass ihr Äußeres kommentiert oder sie angeflirtet wurden, andere haben Erfahrungen mit Promotor*innen, die ihnen ein schlechtes Gewissen machen wollten. Twitter-Nutzer*innen erzählen, mit der Frage konfrontiert worden zu sein, ob sie denn „keine Kinder mögen“, weil sie nicht für eine bestimmte NGO spendeten und von Beschimpfungen seitens hartnäckiger Keiler*innen, wenn sie sich gegen aufdringliches und grenzüberschreitendes Verhalten wehrten.

Sexuelle Belästigung. Weiters spricht die positive Bezugnahme von Pick-Up-Artists nicht unbedingt für die von Promotion verwendeten Methoden. Diese selbsternannten „Künstler“ geben einander in Vorträgen, YouTube-Videos und Online-Foren Tipps, wie man Frauen möglichst schnell, effektiv und ressourcensparend näher kommt, um mit ihnen Sex zu haben. Dabei sind Erniedrigung, psychologische Tricks und Machtspielchen fixe Bestandteile im rhetorischen Repertoire der Artisten. User „roolio“ empfiehlt im pickupforum.de jüngeren Anmachkünstlern, als Fundraiser zu arbeiten, weil es „ein echt gutes Rhetorik-Training“ sei und man „viele hübsche HBs (Anm.: „Hot Babes“)“ als Kolleginnen habe. Pick-Up-Foren fallen seit einigen Jahren als Treffpunkt misogyner Männer auf.

Die Wiener Jus-Studentin Judith S. (Name der Redaktion bekannt) hat schon viele schlechte Erfahrungen mit männlichen Promotoren gemacht: „Sie lauern dir auf, wenn du nicht weg kannst – zum Beispiel, wenn du gerade in einer Reihe stehst oder bei der Ampel wartest.“ Judith erzählt, dass sie als Frau von Promotoren systematisch angeflirtet oder auf ihr Aussehen – Haare, Augen, Kleidungsstil – angesprochen wird. Die Promotoren gehen so auf sie zu, dass sie schlecht ausweichen kann. „Ich bin mir sicher, dass die Promotor*innen gezielt auf solches Verhalten geschult werden“, sagt Judith, die derartige Belästigung bereits von Promotoren vieler verschiedene NGOs miterlebt hat.

Aggressive Sammelei. Beim Geld sammeln aufdringlich sein: Promotor*innen dürfen es jedenfalls. Währenddessen gibt es aber in vielen österreichischen Städten Verbote von „aggressiver Bettelei“. Woher kommt diese Doppelmoral? Das Keilen bzw. Spendensammeln ist in Wien im Sammlungsgesetz geregelt. Erlaubt sind Sammlungen für gemeinnützige Zwecke; um Bewilligung muss vorher beim Magistrat angesucht werden. Betteln wird als Sammlung für einen eigennützigen und nicht gemeinnützigen Zweck definiert und fällt daher nicht in diese Regelung. Ferdinand Koller von der Wiener Bettellobby meint hierzu: „Wir kritisieren hier die ungleiche Behandlung durch den Gesetzgeber, denn es gibt kein Verbot von aufdringlichem Keilen, von aufdringlichem Betteln allerdings schon. Es handelt sich aber hierbei um exakt dieselbe Tätigkeit.“ Einzuwenden wäre auch, dass die Agenturen, bei denen Promotor*innen angestellt sind sowie die Promotor*innen selbst sehrwohl eigennützig handeln: Es geht schließlich um Lohn und Profit. „Das eine ist eben sozial erwünscht und gesellschaftlich akzeptiert, das andere nicht“, sagt Koller. Er verurteilt die Doppelstandards in der „Branche“: „Wenn Kinder betteln, wird gleich von organisierter Kriminalität und Gefährdung des Kindeswohls gesprochen. Doch wenn für die Roten Nasen und den Stephansdom Kinder sammeln, gibt es diese Bedenken nicht.“ Derartige Gesetzgebung kann nur als rassistisch und ohnehin schon marginalisierten Bevölkerungsgruppen gegenüber diskriminierend bezeichnet werden. Diesen Missstand thematisieren und den Spieß umdrehen möchte die Kampagne „Stell dich nicht so an – Stell mich an!“, die vom Verein Goldenes Wiener Herz im Rahmen der Wienwoche gestartet wurde. Mit online gesammelten Spendengeldern stellte der Verein sechs Bettler*innen im September und Oktober fix ein, um auf der Straße als Promotor*innen auf die Schikanen, die mediale Verunglimpfung und Kriminalisierung bettelnder Menschen aufmerksam zu machen: komplett mit Klemmbrett, Foldern, neonfarbenen Jacken und Kapperln.

Menschen- und Arbeitsrecht. Zwei NGOs, die sich im Bereich Straßenwerbung für einen anderen Weg entschieden haben, sind Amnesty International und WWF. Bis 2009 arbeiteten sie zusammen mit Agenturen, dann holten sich Amnesty und WWF das Werbetool ins Haus und die Arbeitsgemeinschaft AIWWF war geboren. Nun ist es möglich, dass 100% der Spenden direkt an die beiden NGOs fließen, der Umweg über eine Agentur, die als Unternehmen auf Profit angewiesen ist, fällt weg. Alexander Obermayr von AIWWF ist besonders stolz auf dieses Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen Fundraising- Landschaft. Er betont außerdem die Bedeutung von Arbeitsrechten für AIWWF-Mitarbeiter*innen: „Als Menschenrechts-NGO wäre es absurd, arbeitsrechtliche Standards nicht einzuhalten.“ Deswegen stellt AIWWF ihre Mitarbeiter*innen bewusst nicht über freie Dienstverträge an, sondern legt auf feste Angestelltenverhältnisse und damit verbundene Vorteile wie das 13. und 14. Monatsgehalt, Urlaubsanspruch und Krankengeld wert. Hätte man weiter mit einer Agentur zusammengearbeitet, wäre das in dieser Form nicht möglich gewesen, ist Obermayr überzeugt.

Kathi L. (Name der Redaktion bekannt) studiert an der Universität für Bodenkultur in Wien und ist 22 Jahre alt. 2013 arbeitete sie ein halbes Jahr lang für Amnesty International und WWF. Als einfache Keilerin habe Kathi „in guten Monaten“ etwa 800 Euro bei 16 Wochenstunden verdient. „AIWWF arbeiten mit einem Punktesystem, wo dein Gehalt davon abhängt, wie viel die Personen spenden, wie alt die Personen sind und wie viel du insgesamt im Monat an Spenden lukrierst“, erklärt Kathi. „Es gibt kaum einen Job, bei dem du als unqualifizierte Arbeitskraft derart gut verdienen kannst.“ Als Teamleiterin habe sie einmal bei einer 32-Stunden-Woche sogar 3500 Euro Monatsbruttogehalt gehabt: „Als Leiterin verdienst du eben auch an jedem Spendenvertrag mit, die deine Kollegen abschließen.“ Länger als ein halbes Jahr hat Kathi die Keilerei aber nicht ausgehalten. „In den Sommermonaten herrscht doch ein ziemlicher Druck. Es ist ein psychisch und physisch sehr fordernder Job und ich habe einfach gemerkt, dass ich das körperlich nicht mehr schaffe“, erzählt die junge Studentin, die zwar von Profit und Persönlichkeitsentwicklung spricht, den Job aber auch nicht unbedingt als Nebenjob weiterempfehlen würde.

Qualität und Quantität. Im Rahmen der „Qualitätsinitiative Fördererwerbung“ hat der Fundraising Verband Austria gemeinsam mit allen wichtigen NGOs Richtlinien für das Face-to-Face-Fundraising ausgearbeitet. Unter die Qualitätsstandards fällt beispielsweise respektvoller und höflicher Umgang; das Gespräch soll jederzeit auf Anfrage beendet werden. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Vorgaben ist die jeweilige NGO, sie muss vor dem ers ten Werbegespräch eine Schulung mit fix definierten Grundinhalten durchführen. Weiters ist klar geregelt, wie mit eventuellen Beschwerden umzugehen ist. Der Fundraising Verband Austria hat dafür eine eigene Ombudsstelle eingerichtet. Falls Passant*innen eine unangenehme Situation mit Promotor*innen erleben, haben sie die Möglichkeit, sich an die Ombudsstelle zu richten (fundraising.at).

Zusammengefasst: Deine Spendengelder fließen von der Straße teilweise direkt in die Taschen von Agenturen, die Menschen prekär beschäftigen und mit unethischen Methoden ihr Geschäft machen. Betteln hingegen wird gesellschaftlich geächtet und kriminalisiert. Eine Frage konnte uns während unserer Recherchen von keiner NGO beantwortet werden: Wie sind Gewinne für Agenturen, Belästigung und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse mit den moralischen Ansprüchen karitativer Organisationen zu vereinbaren? „Ich würde überhaupt nie für eine NGO spenden, die mit Keiler*innen arbeitet“, schließt zum Beispiel Twitter-Userin @ponypost nach Beschwerden, die gegen SOS-Kinderdorf laut wurden. Da wird sie in Österreich aber wenig Auswahl haben.

Olja Alvir studiert Germanistik und Physik an der Universität Wien.

Sonja Luksik studiert Politikwissenschaft an der Universität Wien.