-

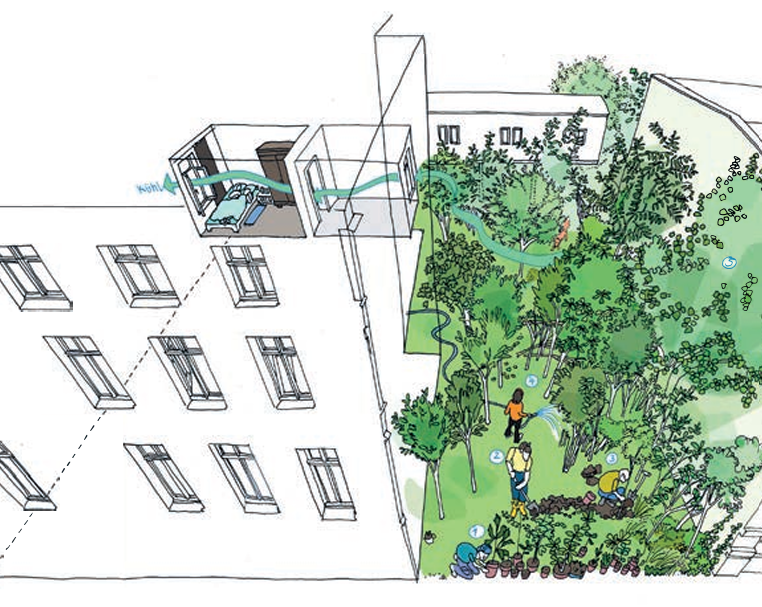

CITY FARM UND CABRIOBEET.

Von städtischem Gemüseanbau bis zur künstlerischen Protestaktion. In einer Zeit, in der städtischer Raum immer knapper und teurer wird, stellt sich die Frage: Wem gehört dieser Raum überhaupt und wer nimmt ihn sich? Urban Gardening, der städtische Gartenbau, bietet eine kreative und gemeinschaftliche Möglichkeit, sich Raum in der Stadt anzueignen. Doch Urban Gardening ist mehr…

-

Prekärer Wohnraum – Goshiwon, One-Rooms und Banjiha.

Prekärer Wohnraum, viel Miete: Was verbirgt sich hinter Südkoreas Wirtschaftswunder? Studierende aus Korea berichten über ihre Wohnsituation. Seoul, die Hauptstadt Südkoreas mit fünfundzwanzig Millionen Einwohner_innen in der Metropolitan Area, ist weltweit bekannt für ihre rasante Urbanisierung infolge des „Wunders am Hanflusses“, ihr schlagartiges wirtschaftliches Wachstum und den Aufstieg vom Entwicklungsland zur OECD-Industrienation. Doch hinter dem…

-

Unsere Stadt.

Wie Aneignung urbanen Raum verbessert. Das psychologische Bedürfnis, Dinge zu besitzen und in Anspruch zu nehmen, kann auch dazu genutzt werden, positive Veränderungen zu bewirken. Was macht ein Umweltpsychologe eigentlich? Diese Frage wird mir als Erstes gestellt, wenn ich mich neuen Leuten vorstelle. Während dem Studium war die erste Frage noch „Psychologie? Das heißt, du…

-

NICHT NUR LESEN GEGEN RECHTS, ABER AUCH.

Der spürbare Rechtsruck in Europa lässt sich nicht allein durch Lesen abwenden. Schon Stefan Zweig beschrieb vor fast 100 Jahren in seiner Autobiografie Die Welt von Gestern, wie sehr er gegen den aufkommenden Faschismus angelesen und angeschrieben hatte. Auch ohne die Stefan-Zweig-Lektüre ist klar, wir können noch so viel diskutieren, lesen, schreiben oder Seminare belegen…

-

Beyond Tragedy.

Unraveling Femicide, Immigrant Marginalization by Far-Right Blame, and Art’s Redemption Quest. On February 24th, a troubling wave of far-right propaganda reshaped the tragic events of the previous night. Five women were murdered in crimes deeply rooted in gender bias, yet the narrative quickly shifted—immigrants were blamed, and the term ‚femicide‘ was called into question, implying…

-

Im Windschatten der Unzufriedenheit.

Immer wieder versuchen Rechtsextreme, Protestbewegungen zu kapern. Auch wenn dies nicht immer erfolgreich ist, darf die Gesellschaft davor nicht die Augen verschließen. Seit der Corona-Pandemie erlebt die FPÖ in den Meinungsumfragen einen Höhenflug. Nicht unwesentlich dazu beigetragen haben dürfte ihre Positionierung gegen die Maßnahmen der Regierung und in Folge dessen auch die Beteiligung an Corona-Demonstrationen.…

Noch kein Abo abgeschlossen?