Prekärer Wohnraum, viel Miete: Was verbirgt sich hinter Südkoreas Wirtschaftswunder? Studierende aus Korea berichten über ihre Wohnsituation.

Seoul, die Hauptstadt Südkoreas mit fünfundzwanzig Millionen Einwohner_innen in der Metropolitan Area, ist weltweit bekannt für ihre rasante Urbanisierung infolge des „Wunders am Hanflusses“, ihr schlagartiges wirtschaftliches Wachstum und den Aufstieg vom Entwicklungsland zur OECD-Industrienation. Doch hinter dem Glanz einer erfolgreichen Exportwirtschaft, des K-Waves und dem Fortschritt verbirgt sich eine bittere Realität: Der Wohnraum in Seoul ist nicht nur knapp, sondern oft auch extrem teuer, prekär und nicht katastrophensicher.

Insbesondere für Studierende und Menschen mit niedrigem Einkommen stellt die Suche nach einer sicheren, leistbaren Unterkunft mit ausreichend Platz eine immense Herausforderung dar – gute Lebensqualität bleibt oftmals nicht leistbar.

Banjiha: Wohnraum im Semi-Basement

Jeonse: Erhöhtes Kautionsystem in Korea statt Miete

Banjeonse: Kombination Jeonse und Miete

One-Room: Ein-Zimmerwohnungen mit Badezimmer und Küchenzeile

Pyeong: Traditionelle koreanische Flächeneinheit, entspricht zirka 3.3 m²

Apateu Danji: Typische koreanische Wohnkomplexe, die von Großfirmen

errichtet werden

Goshiwon: Ursprünglich eine Art Studierendenwohnheim mit sehr wenig Wohnraum und günstiger Miete

Während der Großteil der Bevölkerung mit hohen Kautionen und dem komplexen Jeonse-System konfrontiert ist, bleibt vielen Studierenden nur die Wahl zwischen engen Goshiwons, überteuerten OneRooms und unsicheren Semi-Basements. Eine bessere Lebensqualität erfordert o› viel Startkapital, vor allem für hohe Kautionen oder Mieten. Zur Klärung der einzelnen Aspekte habe ich koreanische Kolleg_innen meiner Austauschuniversität, der Seoul National University, befragt.

Anhand von Interviews wird ein Einblick in den Alltag dieser jungen Menschen gegeben, die in Zimmern leben, die kaum Platz zum Bewegen lassen, geschweige denn zum Lernen oder Entspannen. Die Notwendigkeit, in solchen beengten Verhältnissen zu wohnen, wir› Fragen auf: Nicht nur zur sozialen Gerechtigkeit, sondern auch zur langfristigen psychischen und physischen Gesundheit der Betroffenen.

Banjiha. (반지하, Semi-Basements) erlangten durch den südkoreanischen Spielfilm Parasite weltweite Bekanntheit. Laut offizieller Daten leben zwei Prozent der Seouler Haushalte in Banjiha, also rund 327.000 Menschen, die sich so mit weniger Miete Wohnraum leisten, aber dafür zwischen Erd- und Untererdgeschoss leben. Diese wurde in den 1960er als Luftschutzbunker zwingend gebaut, um vor einem möglichen nordkoreanischen Angriff zu schützen. Diese Wohnungen, die oft aus einem Zimmer mit getrenntem Badezimmer bestehen, sind preisgünstig, aber nicht sicher vor Naturkatastrophen: In den Überflutungen 2022 starben offi ziell 15 Menschen, viele von ihnen lebten in Seouler Banjihas und ertranken. Wohnungen, die sich über dem Erdgeschoss befanden, erwiesen sich als sicher.

Eine schnelle Suche auf Dabang, einer koreanischen Wohnraumwebsite, zeigt, dass man Banjihas in der Nähe meiner ehemaligen Universität für 440,000 Won (etwa 300 Euro) bei einer Kaution von 30 Millionen Won (ca. 20.000 Euro) für 20 m² finden kann, oder man entscheidet sich für das Jeonse-System (전세), erspart sich die Miete (Weolse, 월세) und zahlt stattdessen eine Kaution von 100 Millionen Won, also knapp 70.000 Euro. Das Jeonse-System bezeichnet die Einmalzahlung einer riesigen Kaution gegen Entfall der monatlichen Miete. Banjeonse hingegen bezeichnet die Kombination beider Systeme: Je höher die Kaution, desto niedriger die Miete. Vermieter_innen präferieren oft Jeonse, denn sie reinvestieren das Kapital und machen somit langfristig mehr Gewinn als mit der Miete, zum Beispiel durch den Kauf weiterer Wohnungen. Große Risiken verbergen sich hinter diesem System, vor allem wenn Vermieter_innen insolvent werden. Durchschni§ liche Jeonse-Summen betragen zirka 270.000 Euro. Eine Summe, die viele Menschen von ihren Familien leihen oder als speziellen Jeonse-Kredit von der Bank erhalten. Ungefähr die Hälfte aller Mieten in Seoul sind Jeonse oder Banjeonse.

Wohngemeinschaften sind in Korea noch sehr unüblich. Klassisch sind die OneRooms (원룸, Wonnum oder Won-Rum ausgesprochen) und Two-Rooms (투룸, Tu-Rum) für Geringverdiener_innen, Studierende und generell Einzelhaushalte. Diese sind vor dem Apateu (아파트, das konglische Wort für „Apartment”) die nächste Stufe in der Hierarchie des Wohnraums, wobei etwa 60% der Koreaner_innen in Apateu Danjis, also von Großfi rmen errichtete Wohnkomplexe zu teureren Mieten wohnen. One- und Two-Rooms können auch Banjihas, also Semi-Basement, sein.

J.D. (29) zog von einem One-Room im 3. Stock in einen Two-Room im Semi-Basement, um mehr Wohnraum zu haben: Nun hat er zwei Räume zu je 20 m² und zahlt 320.000 Won, wobei die Kaution 70 Millionen Won (zirka 47.000 Euro) betrug; das Geld wurde von der Familie geliehen. Er spart sich wegen des Semi-Basements rund 200.000 Won, aber muss auf Sonnenlicht verzichten. Aufgrund der Gebäudelager blicken beide Fenster auf eine Mauer, womit Sonnenlicht, auch in der Früh, nicht durchdringt und der Raum durchgehend dunkel ist. J.D. sagt, dass sich dies auf Dauer negativ auf die mentale Gesundheit auswirkt, aber schätzt die Lage der Wohnung sehr, weil er schnell in die Uni kommt, also etwa eine halbe Stunde. Wenn es zu heftig schneit, ist er den ganzen Tag in der Wohnung eingesperrt, hat aber sonst keine Bedenken bezüglich der Folgen der Klimakrise.

Ich wohnte vierzehn Monate lang in einem One-Room während meines Austauschaufenthaltes im 3. Stock. Auch Jay (21), eine Studienkollegin, wohnt in einem One-Room: Diese sind präferierte, leistbare Wohnräume für Studierende und junge Berufstätige. Platzmangel ist das Kernelement eines One-Rooms: In einem einzigen Raum befinden sich Küche, Schreibtisch, Waschmaschine, Bett und Kleiderschrank. Oft gibt es ein kleines Badezimmer im Annex, wobei man keine getrennte Duschkabine hat.

Jay musste vor ihrem Umzug bis zu dreieinhalb Stunden täglich zur Uni reisen, daher zog sie in einen 7 pyeong (23 m²)-großen One-Room. Sie spart sich Platz, indem sie auf einem klappbaren Futon schläft, den sie tagsüber verstaut. Nach zweieinhalb Jahren Schlafen auf dem Futon leidet Jay unter Rückenschmerzen, aber sie muss Abstriche machen. Wenn sie Wäsche aufhängt und den Esstisch aufklappt, gibt es keinen begehbaren Boden mehr. Außerdem ändert sie alle paar Monate den Code zu ihrer Tür, da sie sich Sorgen wegen Nachbarn macht, und vereinzelt Betrunkene – vermeintlich unabsichtlich – versuchten, die Wohnung zu betreten. Sie hat nach der Universität nicht vor, weiter in einem One-Room zu leben.

Zur koreanischen Lösung zum fundamentalen Problem des Platzmangels: Goshiwons (고시원) und Goshitels (고시텔). Als günstigste Alternative für die Wohnwahl entschied sich vorerst Mo, ebenfalls Austauschstudentin, für 300.000 Won (202 Euro) pro Monat in eine Seouler Goshiwon einzuziehen. Das Zimmer war viel kleiner als auf den Fotos, die Küche und das Badezimmer wurden mit mehreren Nachbar_innen auf einem Flur geteilt. Durchschni§ lich sind Goshiwon-Zimmer zwischen 3,5 und 4 m² groß. Aufgrund der Größe des Raumes und der Tatsache, dass es nur ein Fenster zum Flur ohne Sonnenlicht gab, entschied sich Mo schnell auszuziehen. Im kalten Winter soll wohl uch nicht geheizt werden, um Kosten zu auch nicht geheizt werden, um Kosten zu sparen. Mo meinte, dass es dennoch auch gute Goshiwons in teuren Gegenden geben kann. In wohlhabenden Gegenden können Goshiwons bzw. Goshitels auch so viel Miete kosten, wie One-Rooms mit eigenem Badezimmer. Bei Möglichkeit empfi ehlt Mo es nicht, in einen Goshiwon einzuziehen, sondern sich auf Wohnungsbesichtigung mit einem koreanischen Budongsan, also Makler_innen, zu begeben.

Wohnraum ist in Seoul weiterhin ein großes Thema. Anhand den Interviews wurde klar, dass niemand langfristig in einem One-Room oder Banjiha wohnen wollte, oder gar in einem Goshiwon, die nur kurzfristige Lösungen für die Wohnungsnot sein sollten. Zu den Banjihas ist noch zu erwähnen: Aufgrund der Folgen der Klimakrise beschloss die koreanische Regierung 2022, dass Eigentümer_ innen zwischen zehn und zwanzig Jahre Zeit haben, Banjihas umzuwidmen. Langfristig gibt es jedoch keine nennenswerten konkreten Pläne zur verschär› en Wohnsituation Studierender.

Josef Burker hat Koreanologie im Bachelor absolviert und studiert Rechtswissenschaften an der Universität Wien.

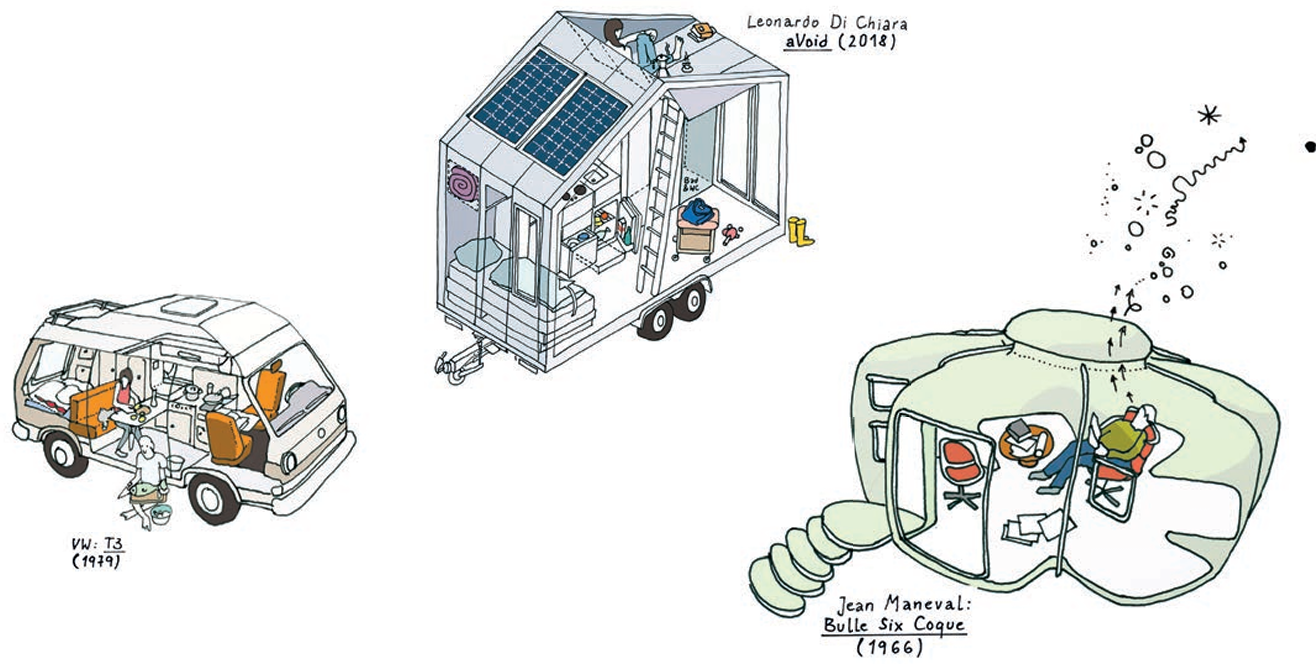

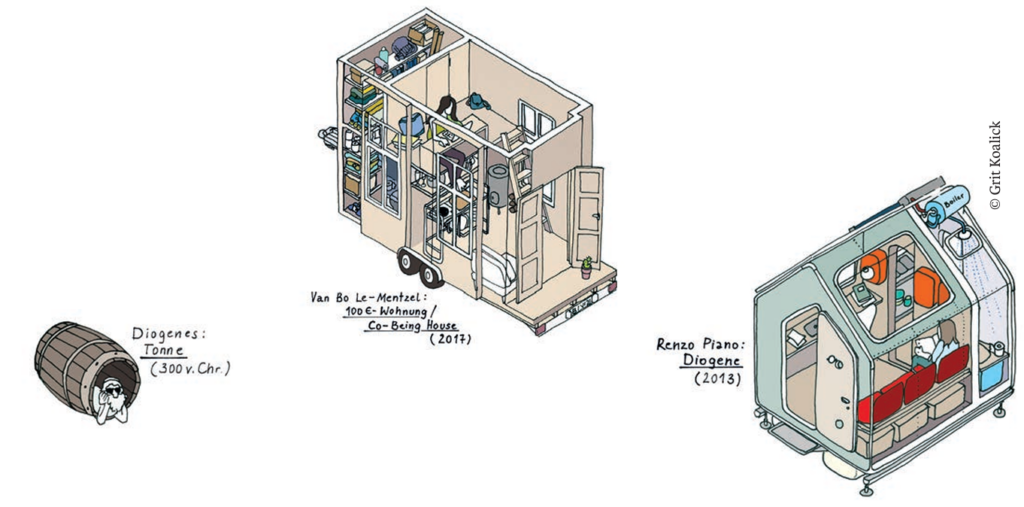

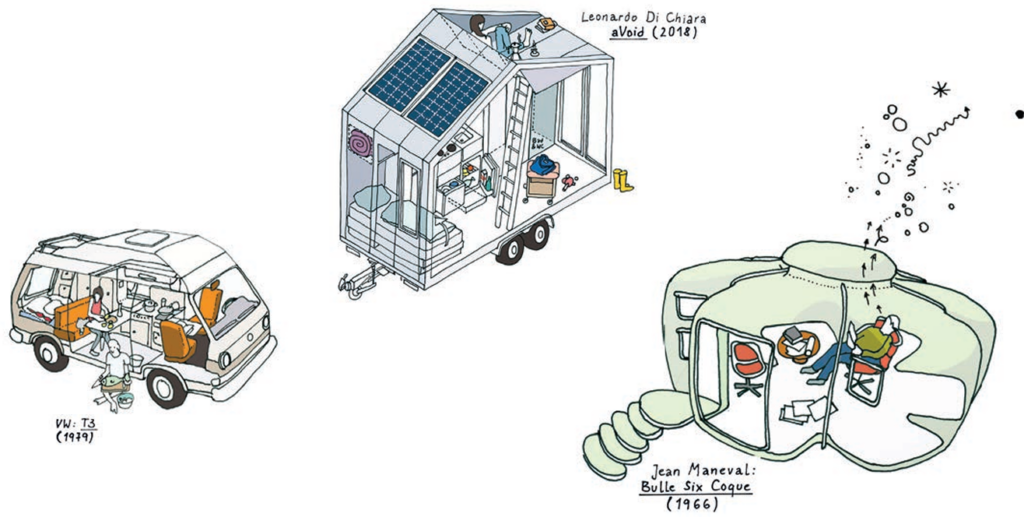

Illustrationen © Grit Koalick